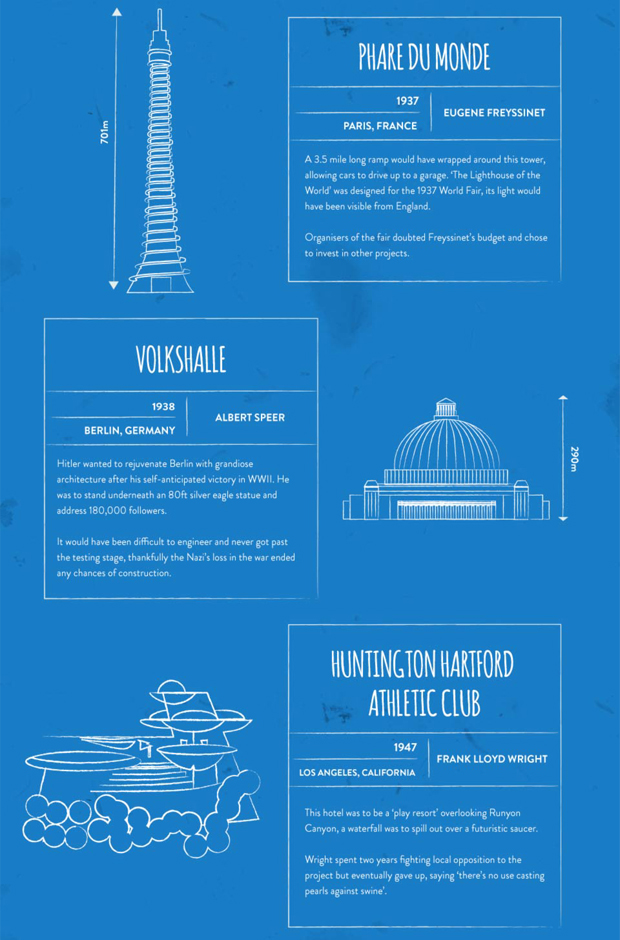

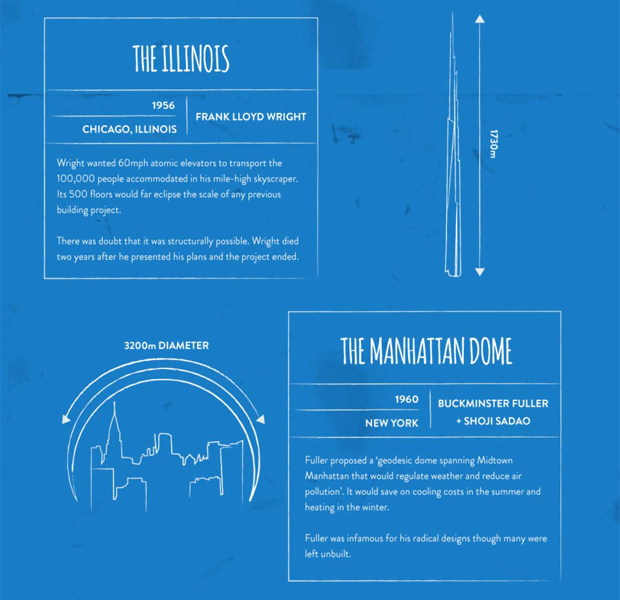

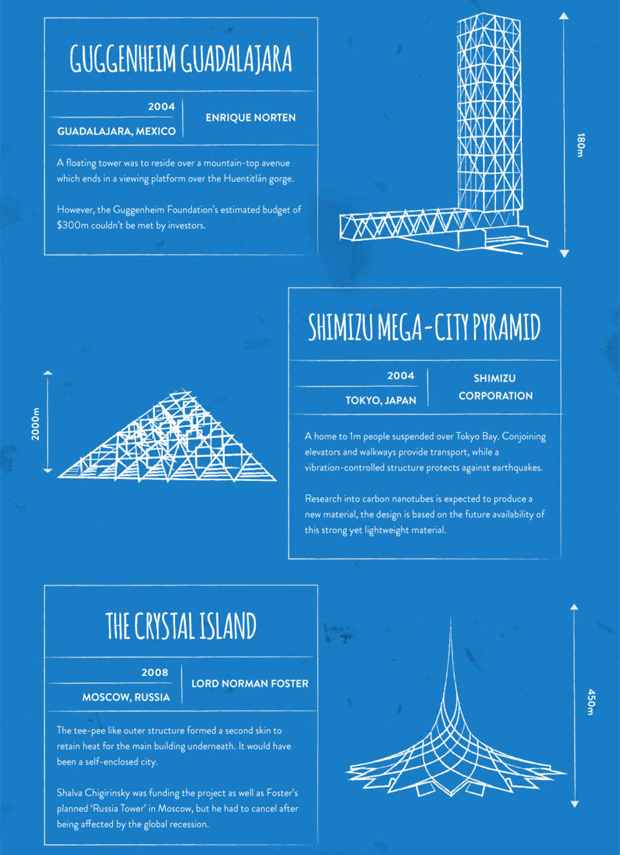

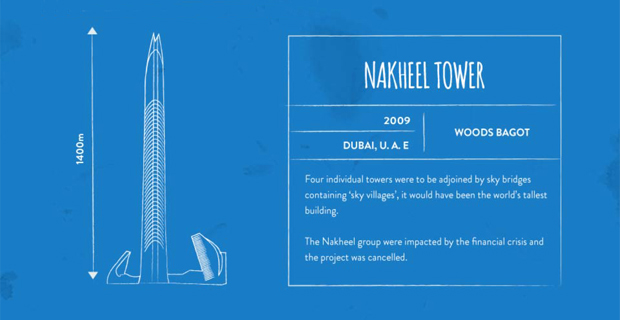

Eclettiche, visionarie, ecofriendly. Le costruzioni high-rise premiate con cadenza annuale nell’ambito dell’eVolo Skyscraper Competition sono sperimentazioni avanguardistiche sul tema delle reciproche coniugazioni fra grattacielo, comunità e ambiente circostante.

Indetto dall’omonimo magazine, il concorso si pone l’obiettivo di ridefinire il design della verticalità con soluzioni up-to-date dal punto di vista del design, della tecnologia e della sostenibilità.

Nessun limite viene posto, né alla prefigurazione di un candidato ideale, né all’idea, né alla scelta del sito.

Possono infatti partecipare architetti, studenti, ingegneri, progettisti e artisti di tutto il mondo. E non dobbiamo stupirci se fra i risultati possiamo trovare grattacieli capaci di autoriprodursi o fluttuanti nella stratosfera.

In copertina: Unexpected Aurora in Chernobyl dei cinesi Zhang Zehua, Song Qiang, Liu Yameng.

{loadposition google1}

I NUMERI DELLA COMPETIZIONE

L’appuntamento con l’annuncio dei vincitori è un evento sempre molto atteso. Qualche cifra: 480 i progetti pervenuti nell’edizione 2015, 3 i vincitori e 15 le menzioni d’onore; dal 2006, anno della prima edizione, 6.000 i progetti partecipanti. Un numero eccezionale, che fa riflettere su come la tensione verso l’alto permei l’azione di una notevole quantità di progettisti.

Tuttavia se i numeri sono sorprendenti ancora di più lo è la varietà di soluzioni di grattacielo proposte, di cui le premiate sono visualizzabili sul sito si eVolo.

I VINCITORI

Queste sono alcune tra le idee più originali selezionate dalla giuria (costituita da Massimiliano Fuksas, Michael Hansmeyer, Richard Hassell, Alvin Huang, Yong Ju Lee, Wenchian Shi, Wong Mun Summ, Benedetta Tagliabue).

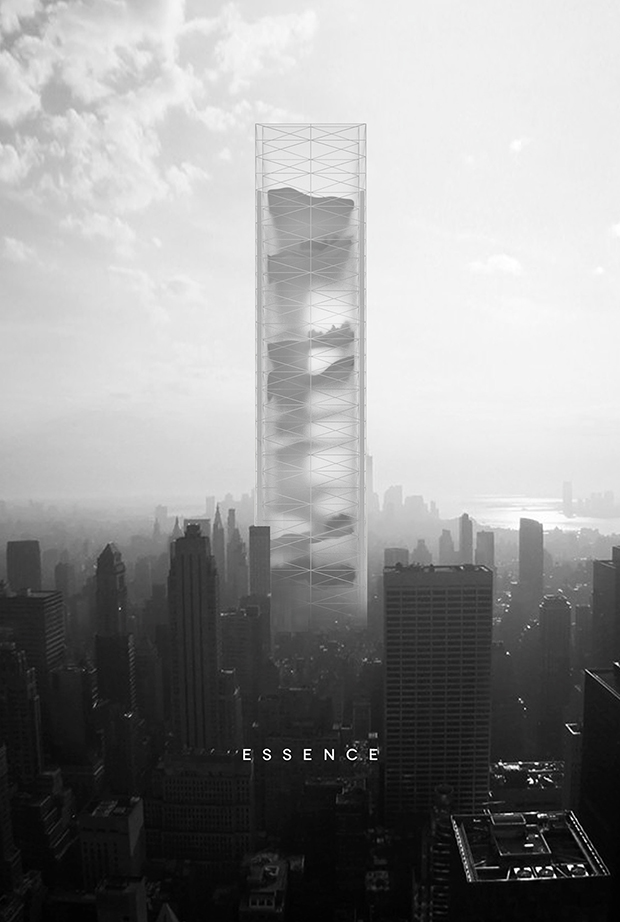

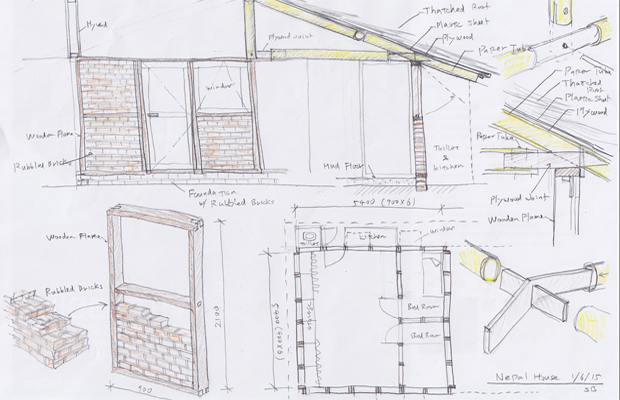

Essence

![grattacieli-sostenibili-evolo-b]()

Megastrutture urbane come “Essence”, il progetto classificatosi al primo posto, del team polacco BOMP di Ewa Odyjas, Agnieszka Morga, Konrad Basan, e Jakub Pudo; la notevole altezza con cui impone la propria presenza nello skyline si lega a due aspetti principali: da una parte è manifestazione formale del suo ruolo di icona, dall’altra deriva dalla funzione di contenitore artificiale di una sovrapposizione così varia di habitat (montagna, ghiacciaio, deserto…).

L’ambiguità del nome può ingenerare un dubbio. Il titolo del progetto vuole infatti richiamare l’universale natura degli elementi appartenenti a uno stesso genere –rimandando così ai molteplici significati dell’essenza – oppure è stato ispirato dal mix di atmosfere ricreato nell’innovativo giardino nascosto all’interno?

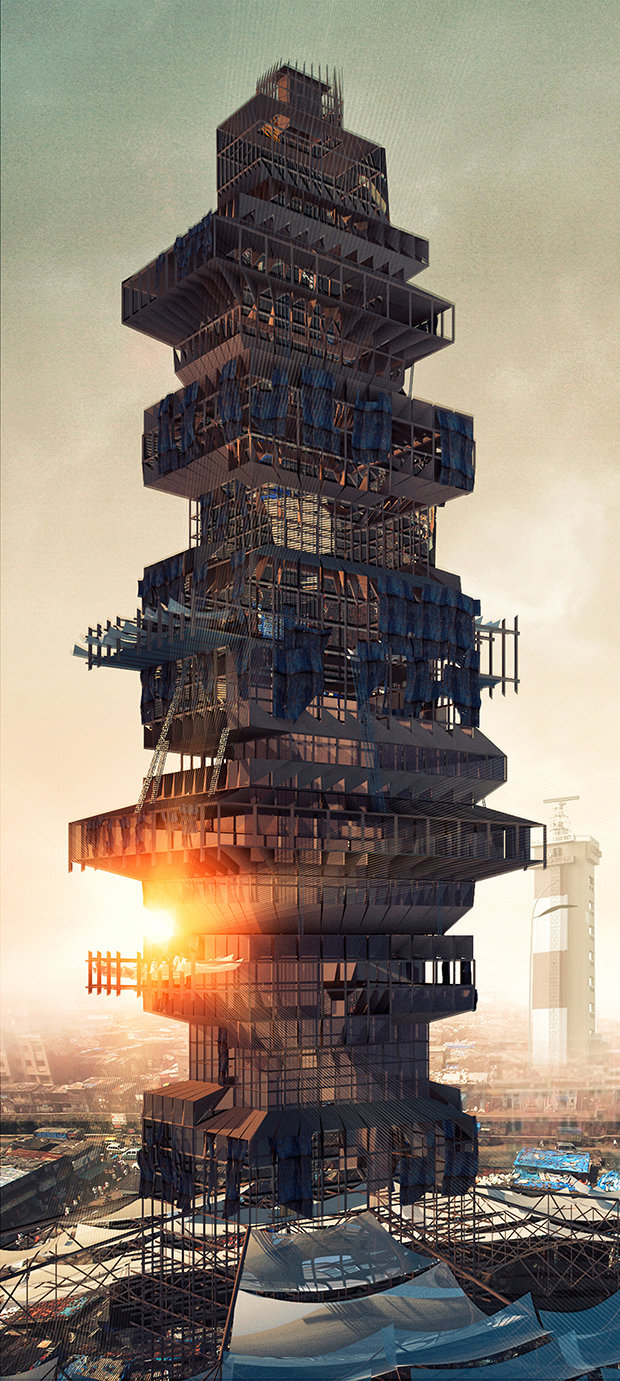

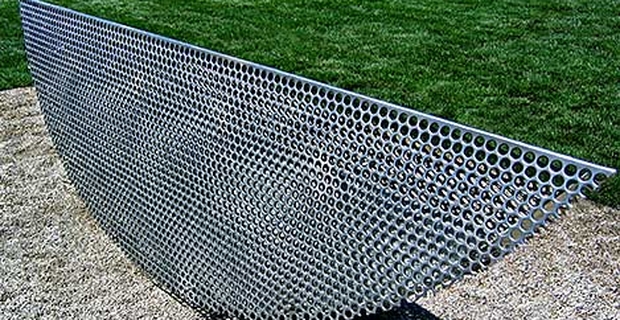

Shanty-scraper

Edifici da costruire riutilizzando detriti, come lo “Shanty-scraper”, ideato secondo l’ottica di considerare anche le necessità abitative dei poveri, quindi utilizzando materiali di scarto degli slums indiani e tecniche a basso costo. Un principio che nel contesto indiano ricorda Laurie Baker e ancor più direttamente Gandhi secondo cui “tutti i materiali da costruzione devono essere trovati entro 5 miglia da dove si costruisce” e che ha valso l’assegnazione del secondo premio a Suraksha Bhatla e Sharan Sundar.

![grattacieli-sostenibili-evolo-d]()

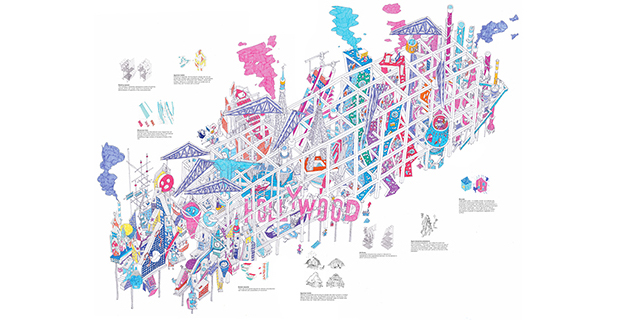

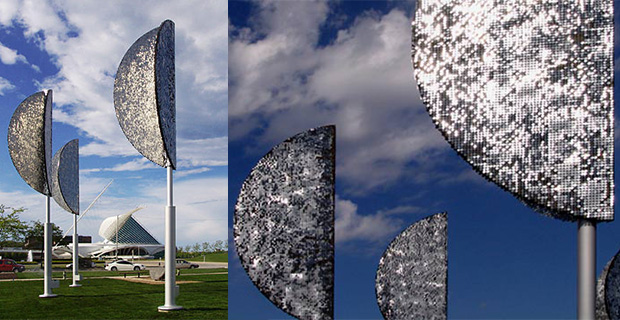

Cybertopia

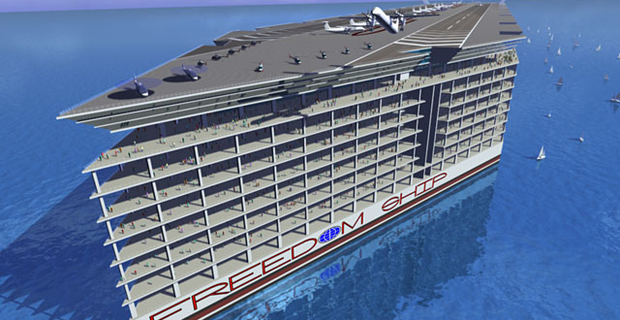

Cybercultura, Cyberspazio, Cybercultura …e da oggi anche “Cybertopia”. Se la simbiosi uomo tecnologia ormai investe ogni spazio vitale, perché non estenderla anche alla pianificazione di una utopica città del futuro che di tale progresso è diretta espressione? Cybertopia è il progetto classificatosi al terzo posto, un mix fra dimensione digitale e fisica ideato dal russo Egor Orlov come un organismo che si trasforma in funzione delle necessità dell’abitante.

![grattacieli-sostenibili-evolo-c]()

ALCUNE DELLE IDEE MENZIONATE

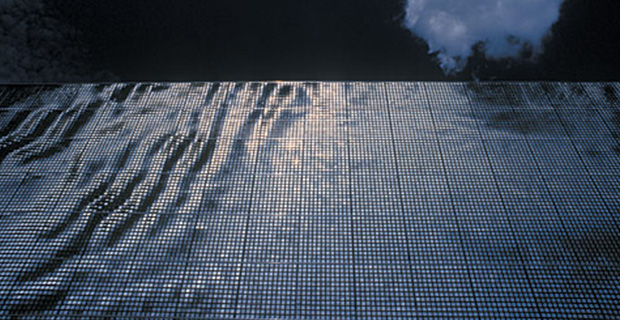

“Unexpected Aurora in Chernobyl”, che i cinesi Zhang Zehua, Song Qiang, Liu Yameng hanno strutturato sull’ipotesi di riabitare un sito radioattivo come se fosse un Giardino dell’Eden da cui far ripartire la vita attraverso sistemi di purificazione dell’aria e dell’acqua e di sfruttamento dell’energia solare per provvedere al fabbisogno energetico;

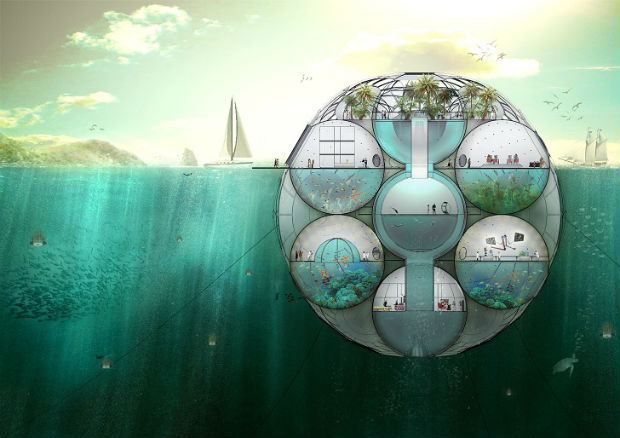

“Noah Oasis: Rig to Vertical Bio-Habitat” dei cinesi Ma Yidong, Zhu Zhonghui, Qin Zhengyu, Jiang Zhe, piattaforme petrolifere trasformate al fine di ripristinare un eco-sistema danneggiato essendo al tempo stesso assorbitori del petrolio sversato, basi per la vita del mare e degli uccelli migratori e ripari da possibili futuri disastri;

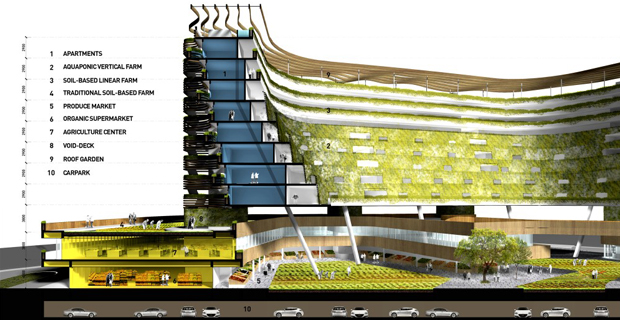

“Bio-Pyramid”, che il gruppo statunitense di David Sepulveda, Wagdy Moussa, Ishaan Kumar, Wesley Townsend, Colin Joyce, Arianna Armelli, Salvador Juarez ha sviluppato riflettendo sul ruolo assunto dalla permacultura nel contrastare la desertificazione conseguente ai cambiamenti climatici.

Ed inoltre: strutture sopraelevate per salvare le sottostanti zone umide, edifici le cui pareti sono studiate sul modello della pelle di un organismo vivente, laboratori per elaborare dati sull’atmosfera, edifici che sfruttano le nuvole per fornire un equilibrio alla Terra, microcosmi artici che rispettano l’equilibrio fra ambiente naturale e costruito e grattacieli studiati per garantire la preservazione della diversità delle specie.

A COSA SERVE UN GRATTACIELO?

Scorrendo la selezione progettuale indipendentemente dalla reale fattibilità delle soluzioni quindi scaturisce una serie di interrogativi sul grattacielo del 21° secolo.

Come si è evoluta nel tempo l’idea del “Sogno verticale”, che è sempre stata nell’immaginario collettivo fin dalla Torre di Babele? Che cos’è oggi un edificio che sfida sostenibilmente la verticalità? Che ripercussioni spaziali, estetiche, sociali, culturali, economiche, tecnologiche scaturiscono dalla costruzione di un grattacielo? Quali sono le concrete possibilità che un sistema urbano ed architettonico complesso possa -attraverso l’implementazione di innovativi programmi, tecnologie e materiali- realmente risolvere i problemi derivanti da inquinamento, crescita demografica, scarsità di risorse e migliorare la qualità di vita dell’individuo e della collettività?

In sintesi, a cosa serve un grattacielo oggi?

Quando a Costantin Brancusi fu chiesto quale fosse la funzione della sua Endless Tower nel parco di Targu-Jiu egli rispose: “Serve per sostenere le volte del paradiso”.

Le risposte ai quesiti posti invece non sono né così dirette né univoche. L’obiettivo del concorso è ogni anno quello di tentare di fornire una soluzione a tali interrogativi con proposte tanto anticonvenzionali da non essere riconducibili a una tipologia standard.